님포매니악. 제대로 발음하면 ‘님포마니아크’다. 님포매니악은 섹스로 얻는 쾌감을 너무나 좋아하는 여자를 칭하는 단어로, 우리 사회는 이들을 ‘색전증 환자’라고 부른다. <님포매니악>은 이 색전증 환자의 도발적인 행각을 들려주는 영화다.

그런데 왜 님포매니악은 환자일까. 횟수가 많아서? 탐닉해서? 상스러워서? 섹스에 열중하면 몸이나 정신 건강에 해롭고, 정상적인 생활이 어렵다고 전문가들이 말하니, 일단 그렇다고 닥치겠다.

영화 <님포매니악>. 침이 꼴까닥 넘어간다. 자극적인 단어들이 나열되고, 끝장나는 영상미로 거침없는 욕정을 뿜어낸다. 성기 노출, 실제 정사 장면, 상상할 수 없는 텍스트, 예상치 못한 줄거리에 잠시 민망해질 때쯤, 주인공의 감정에 그대로 이입되면서 화면 속에 벌거벗고 있는 자신을 발견하고, 진지한 대화를 나누게 된다. ‘나는 어떤 사람인가.’ ‘나는 왜 이 영화를 보러 왔는가.’

인간은 어쩌면 욕망의 전리품이다. 정신의 순수함을 추구하는 이들의 삶은 값지지만 그것이 삶의 훈장을 받을 일은 아니다. 육체의 즐거움이 이들에게는 그렇게 중요한 부분이 아닐 뿐이다.

님포매니악에게 성적인 쾌락은 절대적이다. 이들은 서로 원한다면 언제 어디서든 관계를 맺는다. 상대가 싫다고 거절하면 그만이다. 따라서 죄악은 없다. 도덕적 카르마(업)가 쌓일 뿐이다.

우리는 늘 구속당한다. 아파트, 정치, 그녀의 남자, 성기, 꽃등심 같은 단어에 위축된다. 세상이 돈과 명예를 얻기 위해 난리고, 야동과 성인문화가 공공연하게 성행하지만 밖으로 꺼내놓고 얘기하지 못한다. 그래서 더욱 음성적이고 자극적인 형태로 전이된다.

마음을 감춰서다. 자유가 없어서다. 자유는 때론 방종과 나태, 지극히 개인적인 것에 치우쳐 공동체와 사회를 망가뜨리곤 한다. 하지만 자유는 세상의 잣대나 보는 눈에 얽매이지 않고 자신의 사상을 표현하거나 삶의 가치를 담아내는 소중한 그릇 역할을 한다. 성에 대해서도 편안하게 얘기할 수 있는 사회가 됐으면 좋겠다. 색안경 끼고 님포매니악을 볼 필요도 없다.

이 영화의 주인공은 2살 때 생식기에 닿는 촉감의 환희를 경험한다. 어린 시절에는 굵은 밧줄을 다리 사이에 끼고 앉아 그 느낌을 즐긴다. 15살이 되면서는 처녀성을 없애 줄 남자를 찾고, 전위로 3번 후위로 5번의 삽입을 경험한 뒤 그 세계의 고수가 된다. 그녀는 섹스를 게임처럼 즐긴다. 강에서 물고기를 잡듯 남자를 낚는다.

그다음 이야기는 영화를 직접 보는 게 좋겠다. 스토리만 들으면 괜히 얼굴만 붉어진다. 영화를 보면 파격적이거나 외설적인 느낌은 전혀 들지 않고 스토리에 집중할 수 있다. 이해가 된다. 이 영화는 특별한 몰입과 경험, 그리고 잠시나마 성에 대해 진지한 사색을 하게 만들 것이다.

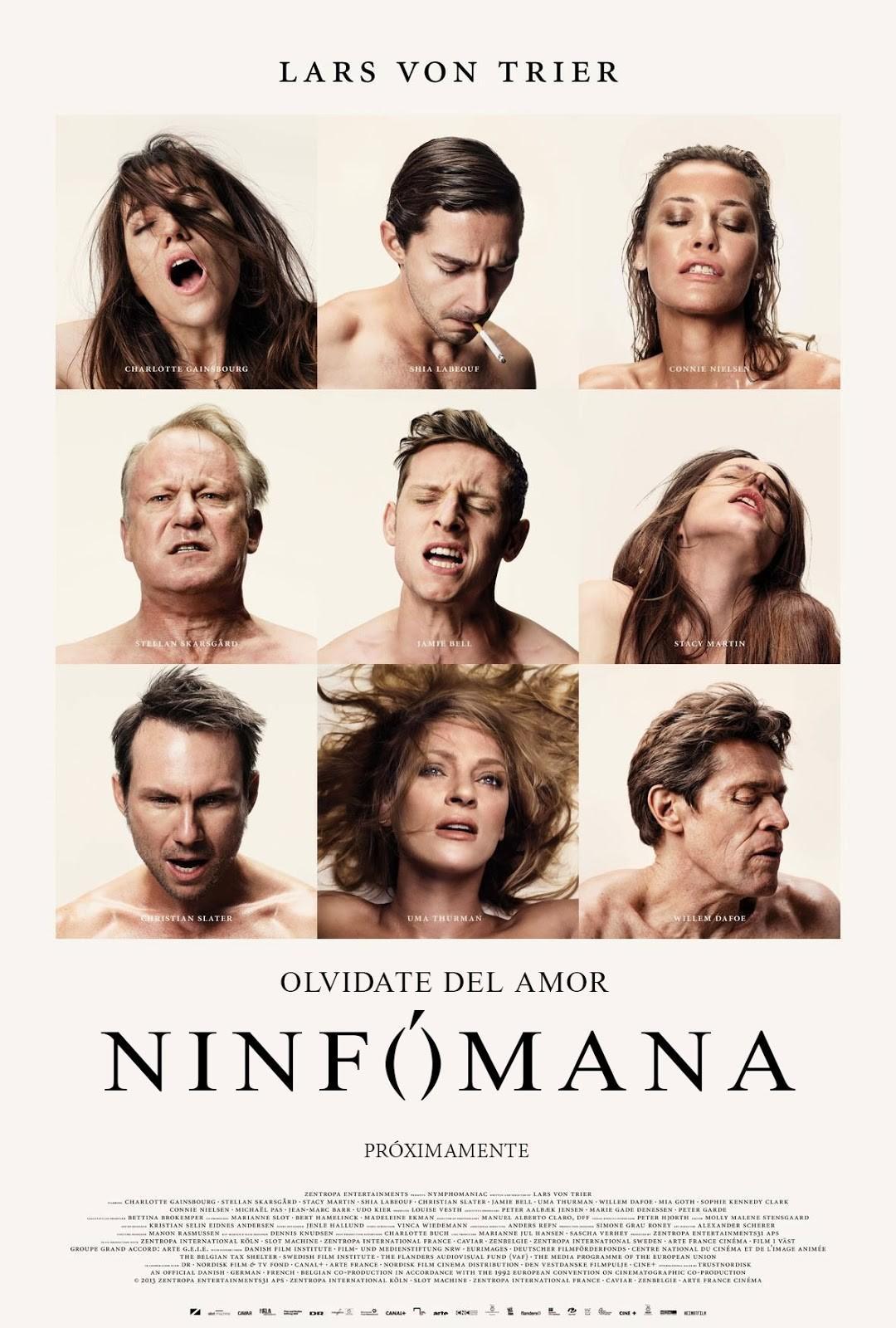

개봉 전 영화 <님포매니악>은 한 차례 수난을 겪었다. 영등위가 ‘오르가즘’, 그러니까 절정의 순간에 이른 배우들의 얼굴 사진을 알아보지 못하게 뭉개버렸다. 미간을 찡그리고, 입을 벌리고, 눈을 반쯤 감고, 고개를 뒤로 젖힌 얼굴을 성인콘텐츠로 여겼다.

다행스럽게도 이 영화는 무삭제로 개봉될 수 있었다. 무척 반가운 일이었지만 상황은 납득되지 않았다. 그동안 영등위는 성에 대해 민감하게 반응했다. 창작자의 예술성보다 사회윤리를 내세우며 등급을 매겨왔다. 하지만 이번에는 달랐다. 거장 라스 폰 트리에 감독의 작품에는 감히 가위질도, 제한상영가 처분도 하지 않았다.

반면 김기덕 감독의 영화 <뫼비우스>는 여기저기 잘려 누더기로 개봉됐다. 수위로만 치자면 <뫼비우스>는 <님포매니악>의 턱밑도 쫓아가지 못했다. 게다가 <뫼비우스>가 관객들에게 던지는 메시지는 <님포매니악>보다 훨씬 더 강렬했다. 하지만 영등위는 라스 폰 트리에 감독의 <님포매니악>만 무삭제 개봉을 허락했다.

우리 사회는 성과 관련된 것이라면 무조건 터부시하고 본다. 베니스영화제에서 황금사자상을 받은 김기덕 감독의 영화 <피에타>마저도 쉽지 않은 과정을 거쳐 개봉될 수 있었다.

지금 생각해도 영등위는 <뫼비우스>에 너무 했다. 모든 나라에서 개봉되고, 전 세계가 극찬했던 이 영화가 한국에서는 예외였다. 성도 삶의 중요한 부분 중 하나다. 그런데 과민하게 통제부터 하려는지 모르겠다. 우리 주위에서 다양하게 벌어지는 일처럼, 성도 예술의 한 주제로 편안하게 다뤄지길 바란다.

'이야기 > 그래 그 영화' 카테고리의 다른 글

| 프란시스 하 - 세상 돌아가는 것은 알아야지, 노아 바움백 감독 2012년작 (0) | 2022.10.27 |

|---|---|

| 나쁜 이웃들 - 소심한 이웃에 주는 카타르시스, 니콜라스 스톨러 감독 2014년작 (0) | 2022.10.27 |

| 이브 생 로랑 - 천재의 이면에 감춰진 고뇌와 아픔, 자릴 레스페르 감독 2014년작 (0) | 2022.10.27 |

| 트랜스포머: 사라진 시대 - 풍비박산 현장에서 건진 의리, 마이클 베이 감독 2014년작 (0) | 2022.10.27 |

| 블랙딜 - 기본적인 인권과 안전마저 내팽개칠 '민영화', 이훈규 감독 2014년작 (0) | 2022.10.27 |